|

Musikantiquariat Dr. Ulrich Drüner

Ameisenbergstraße 65

D-70188 STUTTGART

Tel.: +49-(0)711-486165 - Fax: +49-(0)711-4800408

Mitglied im Verband Deutscher Antiquare e. V.

USt-IdNr. DE147436166

E-mail: antiquariat@musik-druener.de

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Angebote zum Neuen Jahr

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ein Schlüsselwerk der französischen Violinschule

ABBÉ le fils, d. i. SAINT-SÉVIN, Joseph Barnabé (1727–1803). Principes du Violon pour apprendre le doigté de cet instrument, et les différends Agréments dont il est susceptible. Dédiés à Monsieur Le Marquis de Rodouan de Damartin. Paris, Des Lauriers [1772]. 2 Bll. (Titel, Widmung), 81 S. in Stich, folio. Schöner HLdr. mit Goldprägung (vermutlich frühes 19. Jh.). Sehr gut erhalten.

€ 1800,--

RISM S bzw. SS 382 (9 Expl., keines in D). – Titelauflage der Erstaus-gabe von 1761, die als Gemeinschaftsedition Chez l’auteur und Le Clerc erschienen war. Nach dem 1738 gedruckten Lehrbuch von Michel Cor-rette (L’École d’Orphée) dokumentierte Abbé le fils jetzt „die neuerwor-benen technischen Fähigkeiten der Franzosen“, die nach dieser Veröffent-lichung „allmählich die Führung im Violinspiel“ übernahmen, während der bisherige Vorrang der italienischen Schule Corellis und seiner Nachfolger nach und nach verloren ging (bis zum Auftreten Paganinis). Neben den na-türlichen lehrt Abbé le Fils nun auch die künstlichen (sog. zweifingerigen) Flageoletttöne. „Das Lehrbuch von L’Abbé le fils verschmilzt die alte fran-zösische Tanztradition, die ‚neue’ italienische Sonatentechnik und eine fortschrittliche kühne Einstellung zu Neuerungen“; in der Haltung des Instruments erweist sich der Autor sogar ‚moderner’ als Leopold Mozart (vgl. D. D. Boyden, Die Geschichte des Violinspiels, S. 409 und 415). Der historische Rang des Schulwerks von Abbé le fils zeigt sich nicht zuletzt daran, dass 1961 ein Reprint erschienen ist.

|

|

|

|

|

|

|

BEETHOVEN, Ludwig van (1770–1827). Drey Gesaenge von Göthe mit Begleitung des Pianoforte in Musik gesetzt und Ihrer Durchlaucht der Frau Fürstin von Kinsky, geb. Gräfin v. Kerpen zugeeignet [...] 83tes Werk [...] Preis 12 gr. Leipzig,Breitkopf & Härtel, Verl.-Nr. 1596 [1811]. 11 S. in Lithographie, querfolio, am Rücken mit Marmorpapier-streifen; Titelseite mit wenigen braunen Flecken (berühren die Titelei nicht), übrige Seiten bestens erhalten.

€ 950,--

Kinsky/Halm, S. 223ff. – Erstausgabe – Beethoven widmete der FürstinKinsky (1782–1841) noch die opp. 75 und 94. Er stattete damit indirekt einen Dank ab, da ihr Mann, Fürst Ferdinand Kinsky (1781–1812), sich am Jahresgehalt für Beethoven beteiligt hatte, das ihm seit 1809 von ver-schiedenen Förderern und Bewunderern gezahlt wurde. Zugleich schlägt sich hier ein weiteres Mal die große Verehrung des Komponisten für Goethe nieder, von dem er zahlreiche Gedichte vertont hat. Hier sind es Wonne der Wehmut, Sehnsucht und Mit einem gemalten Bande.

|

|

|

|

|

|

Der angebliche ‚Kapellmeister Kreisler’:

Drei Autographen von Johann Ludwig Böhner

Vermutlich wäre der Name dieses Komponisten heute kaum mehr ge-läufig, wenn seine verschrobene Figur nicht literarische Berühmtheit er-langt hätte (was übrigens gegenwärtig wieder abgestritten wird): Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776–1822) soll sich bei der Gestaltung seines „Kapellmeister Johannes Keisler“ an Böhner orientiert haben. Der hierzu bestens passende Böhner stammte aus einem Ort mit dem gleich-falls skurrilen Namen Töttelstädt (Herzogtum Gotha; vgl. hierzu eine kauzige Porträtskizze des Dichters in MGG/2 Bd. 9, Sp. 118). Dies war schon zu Böhners Lebzeiten allgemein bekannt, wie aus dem außerge-wöhnlich umfangreichen, fast 2 ½ Seiten umfassenden und von Ludwig Rellstab verfassten Personenartikel über diesen Komponisten bei Schil-ling (1840) hervorgeht. Dieser wird dort zwar als „ausgezeichneter Clavier= und Orgelspieler und schätzenswerter Componist“ anerkannt, doch sei er „in psychologischer Hinsicht vielleicht eine noch merkwür-digere Erscheinung, indem er eine von denen Naturen ist, in welchen sich der Streit des Lebens mit dem innern Drange der Brust, wie es scheint, niemals versöhnt hat.“ Später spricht Rellstab von einem „melancholisch zerrissenem Gemüth“ und einem Menschen, „der sich (Beethoven ver-mochte es auch nicht) mit den Verhältnissen des Lebens und seinen trock-nen alltäglichen Forderungen durchaus nicht zu versöhnen vermag [...]. Solche Charaktere aber sind von hohem psychologischen Interesse und geben [...] auch wichtige Aufschlüsse für die Kunst selbst.“ Im Gegensatz dazu trügen „seine Werke durchaus nicht so die hypochondrische Farbe seines Gemüths [...] als man glauben sollte“ und seien „oft sogar recht heiter“. Außerdem weise C. M. von Webers Ouvertüre zum Freischütz einen zentralen musikalischen Gedanken auf, der „Note für Note einem Böhnerschen Concerte entnommen“ sei (wobei die wirkliche Abhängig-keit nicht bewiesen wurde). Allerdings strengte Böhner sogar einen Plagiatsstreit gegen Weber an. 1887 wurde in Gotha sogar ein Böhner-Verein gegründet, der zwar keine größere Öffentlichkeitswirkung hatte, dafür aber zahlreiche Dokumente zusammentragen konnte. 1872 erkann-te Mendel zwar Böhners musikalische Begabung an, zeichnete aber sonst ein geradezu vernichtendes Bild: „Die Gesellschaften der Landstrasse, denen er sich anschloss, brachten seine Sitten vollends herunter, und bald ergab er sich dem Trunke in einer Weise, dass von einer anständigen Kunstausübung nicht mehr die Rede sein konnte. Jahrzehnte hindurch trieb er sich in solcher Weise umher, ein Bild des Mitleids, wenn man die edlen und doch so verkommenen Künstlerzüge, den gebrochenen Körper, den die Bettlerkleidung umhüllte, betrachtete, oder wenn man sein noch immer als bedeutend erkennbares Klavierspiel hörte.“ Vor diesem Hintergrund erklärte Axel Beer in neuester Zeit: „Der Spott, der sich zu Lebzeiten und später in allerlei Varianten über Böhner ergoß, steht bis heute einer ange-messenen Würdigung seines Schaffens im Wege“ (MGG/2). Immerhin veröffentlichte Karl Fritz Bolt 1940 eine größere Monographie, in der das Leben Böhners anhand zahlreicher zeitgenössischer Quellen nachgezeich-net wird (darunter auch einige Briefe) und die ein umfangreiches Werkver-zeichnis enthält. Hier nennt er außerdem nicht weniger als zwölf weitere literarische Titel, in den Böhner als Romanfigur auftaucht und die zwischen 1842 und 1921 erschienen sind.

|

|

|

|

|

|

|

Zwei bisher verloren geglaubte Sinfonie-Sätze

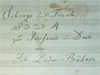

BÖHNER, Johann Ludwig (1787–1860). Scherzo und Finale. N° 3 und 4 zur Sinfonie in D moll [Klavierauszug]. Autographe Reinschrift (selten mit Instrumentenhinweise, wenige Korrekturen), undatiert (vermut-lich 1845er Jahre), 1 S. (Titel), 11 S. (Notenteil), handrastriertes Noten-papier (14 Systeme), unbedeutende Alterungsspuren.

€ 2.500,--

Böhners d-moll Sinfonie ist 1844 entstanden und blieb in der Originalfas-sung unveröffentlicht (Manuskript mit der Opuszahl 140 heute in der Landesbibliothek Gotha); der Klavierauszug – jetzt aber als op. 130 – ist im gleichen Jahr im Verlag Eupel (Sondershausen) erschienen (vgl. Hof-meister-Verzeichnis 1852, S. 91); MGG/2 weist hingegen Arnstadt als Erscheinungsort nach (Bd. 3, Sp. 116). Diese Sinfonie gilt als „das Haupt-werk des alternden Meisters“ (Bolt, 1940): „Mit dieser Symphonie hatte der alternde Meister bewiesen, daß er bei genügender Ruhe und Willens-kraft immer noch fähig ist, ein größeres Werk zu schaffen“ (Bolt). Mit einer Flöte, jeweils zwei Oboen, Klarinetten, Fagotten, Hörnern und Trompeten mit Pauken sowie den üblichen Streichern weist das Orchester noch die klassische Besetzung auf, wird aber durch eine zusätzliche Posaune in ungewöhnlicher Weise erweitert. Bolt hebt „die eingehende Behandlung der Holzbläser als Melodieinstrumente und des Cellos und Basses als selbständiger Partner“ hervor. – Hier liegen der 3. Satz und das Finale vor. Es könnte sich sogar um die Stichvorlage handeln, denn der Notenteil ist mit 13 bis 23 paginiert (demnach muss noch ein erster Teil existieren). Bolt kann nur den autographen Klavierauszug des 1. und 2. Satzes nachweisen; bei unserem Exemplar dürfte es sich demnach um den bisher fehlenden Teil handeln.

|

|

|

|

|

|

|

Bisher Unbekanntes von Böhner

BÖHNER, Johann Ludwig. Zwey Walzer und zwey Ekossaisen zur Uebung der beiden Hände in der engen Haltung für das Pianoforte. Autographe Reinschrift, undatiert (vermutlich 1820er Jahre), 1 S. (Titel), 3 S. (Notenteil), handrastriertes Notenpapier (10 Systeme), unbedeutende Alterungsspuren, Tinte schwach durchscheinend.

€ 1.850,--

Nicht bei Bolt; nicht in MGG. Ein Druck konnte ebenfalls bisher nicht nachgewiesen werden. Ob die Stücke zu einem 1812 bei Gombart (Augs-burg) erschienenen Sammelwerk aus sechs Walzern und sechs Ecossaisen gehören, ist wegen der im Titel angegebenen, sehr speziellen Bestimmung für die Klavierpädagogik auszuschließen (bei der Veröffentlichung Gom-barts handelt es sich dagegen um Bearbeitungen von Orchesterstücken). – Die im Titel bezeichnete „enge Haltung“ dürfte sich auf die vielfach in knappem Abstand (unter einer Oktave) verlaufenden Passagen der linken und rechten Hand beziehen. Auffallend ist Böhners stark diatonisch ge-prägter Satz, der weitgehend ohne zusätzliche Versetzungszeichen aus-kommt. Der Komponist, der auf der Titelseite seinen Namen mit dem Hinweis „Verfasser mehrerer größerer Musikstücke“ ergänzte, notierte über das erste Stück: „So schnell als möglich zu spielen und in beiden Händen eine Octave höher“. – Das Werkverzeichnis von Bolt, der auch eine kleinere Anzahl verschollene Stücke berücksichtigt, kann dieses Sam-melwerk nicht nachweisen; Bolt weist aber darauf hin, „daß die Zahl der verloren gegangenen Kompositionen bei weitem größer ist“.

|

|

|

|

|

|

|

BÖHNER, Johann Ludwig. Eigenh. Brief m. U., undatiert, an einen un-bekannten Adressaten (Hochwerthester!). 1 S., 8vo (21×16cm, 1 Bl.). Brieffaltungen.

€ 680,--

Knappe Mitteilung in einer besonders schwer leserlichen, sehr eilig hinge-worfenen Schrift, vielleicht an einen Verleger, da am unteren Rand eine zeitgenössische Buchungsnummer eingetragen worden ist: „Hochwerthes-ter! Unendlich freue ich mich Ihres Hierseins wobei ich, bei meiner kurzen Durchreise sehr nothwendig gedrungen, mir um einige Augen-blicke Gehör, Sie selbst zu sprechen wohl sehr bitte.“ – Briefe Böhners lassen sich m. W. nicht im Handel der letzten Jahre nachweisen.

|

|

|

|

|

|

|

Brahms Opus Eins

BRAHMS, Johannes (1833–1897). Sonate (C dur) für das Piano-forte componirt und Josepoh Joachim zugeeignet [...] Op. 1 [...] Pr. 1 Thlr. 10 Ngr. Leipzig, Breitkopf & Härtel, Pl.-Nr. 8833 [1853]. 31 S. in Stich (Titel in Lithographie), folio. Ungeheftetes Exemplar; hervorragend erhalten.

€ 750,--

Hofmann, S. 2f. McCorkle, S. 1–4. – Erstausgabe. – Bereits in seiner ersten Klaviersonate zeigen sich mehrere Konstanten von Brahms’ Schaf-fen, wie zum Beispiel die längst kodifizierte Viersätzigkeit, die bei den So-naten (bis auf das zwischengeschobene Intermezzo in der 3. Klaviersona-te), nahezu der gesamten Kammermusik und allen Sinfonien die Norm bleibt. Ebenso zeigt sich, wie aus einem rhythmisch und harmonisch er-staunlich einfachen Grundgedanken ein riesiges Werk entwickelt wird. Wie auch in der 2. Sonate beruht das Thema des langsamen Satzes auf einem Lied, dessen Text in den ersten zwölf Takten dem Klaviersatz unterlegt wurde (in der 3. Sonate begnügte sich Brahms hingegen mit einigen Versen als Motto). – Im Grunde erstaunt die Widmung ein wenig, weil Joachim als Geiger das Werk in der Praxis eigentlich nicht verwenden konnte – doch der Freundschaft wurde mit Opus 1 höchstmöglicher Zoll dargebracht.

|

|

|

|

|

|

|

Aus Richard Wagners Pariser ‚Sklaven’-Zeit

7. DONIZETTI, Gaetano (1797–1848) – WAGNER, Richard (1813–1883). La Favorita [...] Die Favoritin. Oper in 4 Akten von Scribe [...] Herrn Dr. G. Meyerbeer [...] in Verehrung gewidmet. Ber-lin, Schlesinger, Pl.-Nr. 2883 [vermutlich 1842]. 281 S. vollständiger Clavierauszug mit deutschem und italienischem Text in Stich, folio. Zeitgenöss. HLdr. mit rotbraun gemasertem Papierbezug. Gering bestos-sen. Papier etwas gebräunt. Druckbild stellenweise blass. Unser Exemplar stammt wohl von einem Theater, da mehrfach mit Bleistift Textvarianten und Kürzungen eingetragen worden sind.

€ 180,--

WWV 62B. Zweite deutsche Ausgabe. – Während seiner Pariser Zeit 1840–42 fertigte Wagner Klavierauszüge und Arrangements von einigen Opern an, was er immer als ‚Sklavenarbeit’ eingestuft hatte; er benötigte aber diese Einnahmequelle um zu überleben. In Zusammenhang mit der Uraufführung von Donizettis La Favorite (Paris, 2. Dezember 1840) war der Klavierauszug parallel bei Schlesinger in Paris und Berlin erschienen (erstere Ausgabe mit französisch-deutschem Text). Unser etwas späterer Neudruck dürfte hingegen mit den Berliner Aufführungen zusammenhän-gen, die ab dem 15 Oktober 1842 zunächst in italienischer Sprache statt-fanden (auf Deutsch erstmals am 25. August 1852). Dass der Name des Bearbeiters nicht mehr genannt wurde, dürfte Wagner mit großer Erleich-terung bemerkt haben: Es war eine der wenigen Arbeiten aus seiner Feder, die in einem jüdischen Verlag erschien.

|

|

|

|

|

|

|

Vorliebe für italienische Instrumente auch in der Romantik

DOTZAUER, Justus Johann Friedrich (1783–1860). Eigenh. Brief m. U., Dresden, 26. Oktober 1821, lt. Adressaufschrift an Joseph Lincke, „berühmter Violoncellist in Wien“. 1 S., 8vo (20,5×16,5cm, 1 Bl.). Adressfaltungen; hervorragend erhalten.

€ 145,--

Dotzauer wurde noch 1873 bei Mendel als „einer der ausgezeichnetsten deutschen Violoncellisten“ gerühmt. Seit 1811 spielte er in der Dresdener Hofkapelle und rückte dort 1821 zum ersten Cellisten auf. Hier handelt es sich um den Brief an seinen ‚Kollegen’ Lincke, der als Mitglied des Rasu-mowski-Quartetts in der Beethoven-Literatur geläufig ist; der Komponist widmete ihm seine Cellosonate op. 102. – Dotzauer antwortet auf einen Brief Linckes, dessen Inhalt sich in etwa aus dem vorliegenden Schreiben erschließen lässt. Vermutlich waren sich die beiden Künstler vor nicht allzu langer Zeit persönlich begegnet, denn Dotzauer betont zunächst, „daß es mich hertzlich [!] freut mit einem so berühmten Künstler in nähere Bekanntschaft gekommen zu seyn“. Dann kommt er auf das eigentliche Thema zu sprechen, wobei man wichtige Informationen zum damals herr-schenden Ansehen der Spitzeninstrumente erhält: „Sie wollen die Güte haben mir zu einem ächten ital. Violoncell zu verhelfen –, womit könnte ich Ihnen diesen Dienst vergelden?“ Obwohl sein Instrument mit manchen italienischen vergleichbar sei, „so wünschte ich doch das Glück einmal zu geniesen im Besitz eines vorzüglichen Originals zu gelangen“, wobei er zuerst an Guarneri, Amati oder Stradivari denke. „Ich liebe einen vollen, starcken und doch dabey weichen Ton. Es darf nicht zu groß seyn, und nichts davon abgenommen. Wo mögl. noch ächt aus des Meisters Händen.“ Lincke habe von einer Guarneri gesprochen; „ich erwarte durch Ihre Güte nun also je eher je lieber eine günstige Nachricht. Ist es zu haben, so bitte ich Sie um eine genaue Beschreibung desselben, so wie auch des äußersten Preises.“

|

|

|

|

|

|

|

Flotow mangelt der Appetit

FLOTOW, Friedrich von (1812–1883). Eigenh. Brief in französischer Sprache m. U., undatiert, an einen Baron Schwiter. 1 S., 8vo (19×12,5 cm, Doppelbl.). Adressfaltungen, sehr fut erhalten.

€ 650,--

Mit einer kurzen Unterbrechung lebte Flotow zwischen 1828 und 1848 in Paris, wo er mit mehreren Opern erfolgreich hervortrat, und es ist nahe liegend, diesen Brief hierher zu lokalisieren. – Wegen einer Grippe sagt er eine Einladung zum Essen ab: „Malgré mes sorties, je suis toujours bien grippé et je manque de tout ce qui faut posséder pour diner, de l’ap-petit.“ Der Komponist weist dabei aber noch darauf hin, dass die Gene-ralprobe nicht vor Mittwoch stattfinden würde: „Notre repetition géné-rale n’aura lieu que mercredi à 12 ½ je vous en ai fait avertit par un mot. Peut être ce jour là si je puis diner autrement qu’avec un potage nous pourrions rester ensemble.“

|

|

|

|

|

|

|

[GLUCK, Chr. W.] – SCHMID, Anton. Christoph Willibald Ritter von Gluck. Dessen Leben und tonkünstlerisches Wirken. Ein biogra-phisch-ästhetischer Versuch und ein Beitrag zur Geschichte der dra-matischen Musik... Leipzig, F. Fleischer 1854. XII, 508 S. 8vo, 1 Fak-simile-Falttafel; prächtiger grüner HLdrbd. d. Z. mit Goldfileten.

€ 190,--

Früheste selbständige Untersuchung über Gluck, gleichzeitig auch eine der bekanntesten im 19. Jh., hier in einem Prachtsexemplar.

|

|

|

|

|

|

|

„Ich finde das Werk ganz eminent wirkungsvoll“ –

aus der Probenzeit zu Mahlers achter Sinfonie

GÖHLER, Karl Georg (1874–1954). Eigenh. Brief m. U., Leipzig, 8. April 1910, an Emil Gutmann (Konzertdirektion). 3 S., 8vo (Doppelbl., 22×14 cm). Eine Brieffaltung; bestens erhalten.

€ 180,--

Äußerst interessantes Dokument zur Aufführungsgeschichte von Gustav Mahlers 8. Sinfonie. – Nach seinem Studium am Leipziger Konservato-rium leitete Karl Georg Göhler den dortigen Riedel-Verein von 1897 bis 1907 und nach einer kurzen Unterbrechung (Hofkapellmeister in Karls-ruhe) nochmals von 1909 bis 1913. Dieser Chor war neben weiteren Gesangsvereinen an der Uraufführung von Gustav Mahlers 8. Sinfonie in München beteiligt (12. September 1910). Wie Göhler hier berichtet, hatten die Proben dazu bereits begonnen: „Der Riedel-Verein studiert also den II. (zweiten) Chor zu Mahlers VIII. Sinfonie. Gegen ein gemeinsames Studium bin ich prinzipiell. Jeder Verein soll seinen Chor singen und vertreten. Unsre Sänger sind so an das gemeinsame Singen gewöhnt, daß eine Vermischung mit fremden Stimmen nur der Aufführung schaden würde. Auch ist das Studium so viel sicherer zu betreiben und die Proben in München viel einfacher. Also: Zweiter Chor! – Wenn Sie Mahler in Paris sehen, sagen Sie ihm einstweilen, wie sehr der Chor und ich sich auf die Aufführung freuen. Ich finde das Werk ganz eminent wirkungsvoll.“ – Der Chor ist um 1855 von Karl Riedel (1827–1888) in Leipzig gegründet worden und entwickelte sich bald zu einem der bedeutendsten Laienchöre, der an vielen Urauffüh-rungen beteiligt war. – Die Konzertdirektion von Emil Gutmann organisier-te die Uraufführung von Gustav Mahlers achter Sinfonie; auf ihn soll die Benennung „Sinfonie der Tausend“ zurückgehen.

|

|

|

|

|

|

|

GRAUN, Carl Heinrich (1701–1759). Der Tod Jesu, eine Cantate, in Musik gesezt von Herrn Carl Heinrich Graun, Königl: Preuß: Capell-meister. Descr: J: Friedrich Hering. Jure emtionis Possessor Friesin-ger. Wbl. Undatierte Kopistenschrift [wohl kurz nach 1760]. 2 Bll. (Titel, vacat), 116 paginierte S. Partitur, großfolio (19,5×25cm). Zeitgenöss. HLdr.; berieben und bestoßen, Rücken etwas schadhaft, jedoch Bindung ganz hervorragend. Buchblock mit leuchtendem Rotschnitt. Handrastrier-tes Notenpapier (18 Systeme; Wasserzeichen: Wolfeg – IAV mit Wap-pen) in Bestzustand.

€ 750,--

Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um die Abschrift der Parti-tur-Erstausgabe (Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1760; vgl. RISM G 3553), die als einzige historische Veröffentlichung die gleiche Titelformulierung aufweist (das Stück wird danach immer als Passionscantate bezeichnet). Vermutlich hat sich der Kopist ganz eng am Druck orientiert und dabei sogar die Seitenaufteilung beibehalten; auch dieser weist einen Umfang von 116 S. auf (vgl. BSB-Musik, S. 2355). – Das Libretto hatte Graun bei dem seinerzeit beliebten Dichter Carl Wilhelm Ramler in Auftrag ge-geben, und die Vertonung gilt heute als „Prototyp des lyrisch-empfindsa-men Oratotiums“ (MGG/2). Die Uraufführung am 26. März 1755 war so erfolgreich, dass die Kantate in den folgenden Jahren immer wieder ge-spielt werden musste. Es entwickelte sich daraus eine einzigartige Auffüh-rungstradition, die in Berlin bis ins späte 19., in Breslau sogar ins 20. Jahr-hundert lebendig blieb. Erst die Renaissance von Bachs Matthäus-Pas-sion verdrängte im 19. Jahrhundert allmählich Grauns Kantate. Selbst Schilling, der für gewöhnlich gegen Musik des 18. Jahrhunderts Vorbehal-te äußerte, schwärmte noch rund hundert Jahre später von dem Stück: „Ist es nicht in Allem so genial als z. B. Händel’s größte Schöpfungen, so ist es dafür desto inniger und auf alle Fälle ein volksthümliches Werk, [...]. Es gehört unter die Werke, wo die Critik sich selbst am liebsten vergißt, weil sie wohl fühlt, daß eine bestimmte Redlichkeit eines allgemein mensch-lichen Gefühls, das weder höher noch tiefer will, als es ihm verliehen ist, sich nicht nur die Mehrzahl, sondern auch diejenigen zu theilnehmenden Freunden machen muß, die Höheres kennen und lieben. So wird denn dieses Werk vor allen Compositionen dieses Meisters nicht nur der Ge-schichte, sondern auch dem Herzen noch lange theuer bleiben.“

|

|

|

|

|

|

|

Aus Eduard Hanslicks Besitz

GRÄDENER, Carl Georg Peter (1812–1883). Gesammelte Aufsätze über Kunst, vorzugsweise Musik. Hamburg, Pohle, 1872. 4 Bll. (Titel, Widmung Herrn Professor Dr. Eduard Hanslick, Widmungstext, Inhalt), 162 S., 8 S. (Verlagswerbung von Musikalien). OBrosch., 8vo. Rücken mit Papierstreifen repariert, Lagerungsspuren; insgesamt gutes Expl.

€ 180,--

Widmungsexemplar (handschriftl. Besitzvermerk Hanslicks auf dem vorderen Umschlagblatt). – Es handelt sich um die Zusammenstellung von neun Texten, die seit 1862 zumeist in Zeitungen veröffentlicht worden wa-ren; zwei weitere Beiträge sind in einem Anhang wiedergegeben. Gräde-ner – selbst mit zahlreichen Kompositionen hervorgetreten – zeigt sich hier als Musikschriftsteller, der sich eines unterhaltsamen (stellenweise durch-aus provozierenden) Feuilletonstils befleißigt; so macht er sich beispiels-weise über die Liedertafeln in einem fiktiven Dialog lustig. Zwei Mal be-schäftigt er sich ausdrücklich mit Mozart: Zum einen geht es um das Pro-blem seiner italienischen Opern, die traditionell in der Landessprache ge-spielt werden und dabei z. T. sinnentstellende oder peinlich wirkende Textpassagen aufweisen; zum andern diskutiert er die Echtheit einer Kla-viersonate, die – obwohl fraglicher Authentizität – unter Mozarts Namen kursierte, was von Grädener aber verworfen wird (es handelt sich um die unterschobene Sonate c-moll, KV Anh. 204 / C 25.01, die tatsächlich von Anton Eberl stammt).

|

|

|

|

|

|

Seitenanfang |

|

|

|

|

|

|

La tempesta del mare – das Werk „eines geborenen Genies“

HOLZBAUER, Ignaz (1711–1783). To be continued Monthly. The Periodical Overture [Es-Dur] In 8 Parts [...] Number XXIX. London, Bremner [1770]. Stimmen in Stich, folio (durchgehende Paginierung der ganzen Reihe; hier jeweils Angabe der real bedruckten Seiten): Ob.1 (2 S.), Ob.2 (2 S.), Fg. (4 S.), Hr.1 (1 S.), Hr.2 (1 S.), Vl.1 (4 S.), Vl.2 (3 S.), Va. (2 S.), Basso (2 S.). Gut erhalten (kleines Loch im 1. Bl. der Vl.1, Notentext betroffen, aber problemlos rekonstruierbar).

€ 750,--

BUC, S. 489. RISM H u. HH 6376 (insgesamt 5 Exemplare). – Von den vier Sätzen fällt das Finale mit seiner programmatischen Überschrift auf: La Tempesta del Mare. Hierfür ist die Sinfonie zu ihrer Zeit offenbar recht bekannt gewesen, und mindestens in einer Ausgabe (Paris, Bérault) wurde im Titel extra darauf hingewiesen. Zahlreiche Dynamikwechsel und -kontraste, verbunden mit Tremmoli und z. T. hektischen Passagen sorgen hier für einen dramatischen Gesamteindruck. Die Fagott-Stimme ist über-wiegend für zwei Instrumente ausgelegt. – Bei Schilling findet man folgen-de Charakteristik von Holzbauers Stil: „Der Hauptvorzug der sämmtlichen Werke Holzbauers besteht in der innigsten Verschmelzung einer aus-drucksvollen und fließenden Melodie mit der strengsten harmonischen Reinheit des Satzes, oder – wie Schubart [...] über ihn sagt – in der mit welscher Anmuth colorirten Deutschheit; und das sind die sichersten Zeichen eines gebornen Genies.“

|

|

|

|

|

|

|

Ein wertvoller Nachweis, dass Liszt nicht nur Liszt spielte

Hummel, J. N. – LISZT, Franz (1811–1886). Grand Septuor pour le Piano, Flûte, Hautbois, Cor, Alto, Violoncelle & Contrebasse. Com-posée et dédié a Sa Majesté Madame la Princesse Impériale l’Archi-duchesse Mare Louise d’Autriche, Duchesse de Parme, Plaisance & Guastalle [...] Oeuvre 74me. Wien, Artaria, Pl.-Nr. 2451 [1816]. 1 Bl. (Titel), 33 S. Klavierstimme in Stich, folio, ungeheftet, leichte Alterungs-spuren. Titelseite Liszts eigenhändigem Vermerk: „Joué a Francfort 27. Sept. F. Liszt“ [von 2. Hand ergänzt: 1841].

€ 1.900,--

Zimmerschied, S. 114. Erstausgabe. – Nach Benützung hat Liszt dieses Exemplar der Erstausgabe offensichtlich für einen Bekannten oder eine wichtige Persönlichkeit zur Erinnerung signiert, wodurch er gleichzeitig die Wertschätzung für das gespielte Werk ein für allemal festhielt. In der Tat war Hummels Septet seinerzeit sehr beliebt und wurde mehrfach nachge-druckt. – Der Notentext bietet neben dem regulären Stich noch zahlreiche Noten in Kleinstich (vielfach in einer zweiten Akkolade ergänzt); dazu informiert zu Beginn des ersten Satzes ein Hinweis: „En se servant des pe-tites notes marquées, l’on peut jouer ce Septuor sans accompagnement.“ Man darf man annehmen, dass Liszt das Werk zum fraglichen Termin in der Fassung für Solo-Klavier gespielt hat. Abweichend von den Incipits dreier Sätze bei Zimmerschied (dort an der zweiten Stelle das „Finale“!) besteht das Werk tatsächlich aus vier Sätzen, von denen der zweite, Me-nuetto o Scherzo, im genannten Werkverzeichnis nicht nachgewiesen ist.

|

|

|

|

|

|

|

KOSPOTH, Otto Carl Erdmann (1753–1817) Freiherr von (ab 1790 Reichsgraf). Grande Sinfonie [C-Dur] a deux Violons, deux Cors, deux Hautbois, Alte et Basse [...] Oeuvre XIII. Darmstadt, Bossler, Pl.-Nr. 256 [1793]. Stimmen in Stich, folio: Ob.1 (4 S.), Ob.2 (4 S.), Hr.1 (3 S.), Hr.2 (3 S.), Vl.1 (7 S.), Vl.2 (6 S.), Va. (4 S.), Basso (4 S.). Ge-bräuntes Titelblatt, einzeln mit Randschäden am ehemaligen Falz (Druck-bereich nicht betroffen). Allgemein Lagerungsspuren, aber ungespieltes Material.

€ 900,--

RISM K 1355 (6 Expl.). BUC, S. 576. Schneider (Bossler), S. 239. – Kospoth gehörte in der Aufklärungszeit zu einer nicht unbedeutenden Reihe adliger Dilettanten mit bemerkenswerter Allgemeinbildung, die sich auch als Komponisten betätigten. Seit 1776 war er am Königshof in Berlin (auf der Titelseite wird er als Chambellan de Sa Maiesté Le Roi de Prusse bezeichnet) und hatte nicht zuletzt einigen Erfolg als Singspielkom-ponist. Die vorliegende Sinfonie reiht sich bereits durch ihre äußere Gestalt in die spätklassische Sinfonik ein: vier Sätze (davon der erste mit langsa-mer Einleitung, Variationen im Haydnschen Stil als zweiter, Menuett mit Trio an dritter Stelle), Orchesterbesetzung mit einem Paar Holzbläser und zwei Hörnern. – Kospoths Musik ist leicht aufzuführen und angenehm an-zuhören, was ihm alle Türen öffnete; selbst Gerber attestierte ihm „Ideen-reichtum“. Doch selbst seine Nekromantik verhinderte nicht seinen Ruin; zuletzt blieben ihm von seinem großen Besitz nur noch das Recht auf eine bescheidenen Wohnung in seinem einstmaligen Schloß. Bei dessen Brand kam er ums Leben, weil er sich für feuerfest hielt...

|

|

|

|

|

|

|

LEVI, Hermann (1839–1900). Eigenh. Brief m.U., [München], 16. Ok-tober 1894, an einen namentlich nicht genannten Adressaten, sicher je-doch an den Musikverleger Ernst Eulenburg in Leipzig. An der Brieffaltung etwas brüchig, sonst bestens erhalten.

€ 150,--

Der Uraufführungsdirigent des Parsifal meldete sich wegen eines geplan-ten Konzertes, das offenbar von Eulenburg organisiert wurde (dies wird durch die nachfolgend angebotene, einen Monat später abgesendete Post-karte deutlich); Levi dokumentiert dabei seine unverbrüchliche Treu zum ‚Bayreuther Meister’: „Am liebsten hätte ich im ersten Theil nur Wag-ner, im zweiten Theil eine Sinfonie von Beethoven.“ Es folgen sieben Wagner-Titel und Levis Hinweis, dass er „die 8te von Beethoven“ be-sonders gerne aufführe, „weil sie am wenigsten gespielt wird. Auch die Eroica wäre mir recht.“ Eulenburg solle selbst eine Auswahl treffen, doch mahnt Levi in einem Post scriptum: „Bitte das Programm nicht zu lang! 4 Nummern im ersten Theil!“

|

|

|

|

|

|

|

LEVI, Hermann (1839–1900). Eigenh. Postkarte m. U., München, 11. November 1894, an den Musikverleger Ernst Eulenburg in Leipzig. Unbe-deutend gebräunt; sehr gut erhalten.

€ 150,--

Levi hatte im vorausgegangen Brief (s. vorstehende Nr.) zwar den Kon-zertauftritt zugesagt, aber kein definitives Programm angegeben. Er reicht deshalb jetzt eine Liste nach: „Ich hatte meinen Brief an Sie abgesandt, ohne den Ihrigen vorher nochmals durchgelesen zu haben.“ Es folgen zwei Programmentwürfe, die aus vier bzw. fünf Nummern Wagnerscher Kompositionen bestehen (darunter die Tannhäuser-Ouvertüre, das Sieg-fried-Idyll und das Parsifal-Vorspiel) und jeweils mit einer c-moll Sin-fonie (gemeint ist Beethovens ‚Fünfte’) enden. Im längeren Entwurf war die ‚Trauermusik’ aus der Götterdämmerung enthalten, die der Dirigent aber nur dann aufführen wollte, „wenn das Orchester zahlreich genug ist – ich brauche 4 Hörner und 4 Tuben oder 8 Hörner!“ Dann setzte Levi seine eindeutige Präferenzen: „Viel lieber ist mir das erste [kürzere] Programm (mit nur 5 Nummern!). Lohengrin-Vorspiel möchte ich lieber nicht!“

|

|

|

|

|

|

|

LISZT, Franz (1811–1883). Die Glocken des Strassburger Münsters. Gedicht von H. W. Longfellow für Bariton-Solo, Chor und Orchester. Leipzig, Schuberth, Verl.-Nr. 5291 [1875]. 1 Bl. (Titel), 50 S. Partitur, folio. Schlichter Pappbd. d. Z. mit aufgezogenem Titelbl. des OUmschl.; allgemein Alterungsspuren (Papier gebräunt).

€ 190,--

Raabe Nr. 482. – Erstausgabe mit der schön gestalteten Titelseite (Blick in die Glockenstube mit vier unterschiedlich großen Glocken in gothischem Ambiente). – Das zweiteilige Werk, das dem Dichter gewidmet ist, wird von einem Präludium für Mezzosopran solo, Chor und Orchester eingelei-tet, wobei wahlweise ein gemischter Chor oder ein Männerchor mitwirken kann (beide Partien sind in der Partitur wiedergegeben); in einer Fußnote wird aber noch darauf hingewiesen, dass das Preludio „auch von dem Or-chester allein, ohne Singstimmen, aufgeführt werden“ kann (der gesungene Text besteht nur aus dem Wort „Excelsior“). Der zweite und deutlich um-fangreichere Teil besteht aus der Vertonung des Gedichts (zweisprachig in Englisch und Deutsch wiedergegeben), dessen dramatische Szenerie zu Beginn knapp skizziert wird: „Die Thurmspitze des Strassburger Münsters. Nacht und Sturm. Lucifer mit den Luftgeistern bemüht sich das Kreuz her-abzureissen.“ Neben den genannten Figuren erklingen Stimmen, die den bösen Erscheinungen entgegentreten; auch den Glocken wird eine Stimme verliehen – sie singen lateinische Passagen. Schließlich muss sich Lucifer geschlagen geben und fliehen. – Naheliegender Weise treten zum üblichen romantischen Orchester noch Glocken (alternativ: Tamtam) und Orgel hin-zu. Das Stück wird in der Literatur immer wieder erwähnt, weil sich Richard Wagner vom Beginn des Präludiums angeblich zu einer Passage seines Parsifal hat inspirieren lassen („Nehmet hin mein Blut“).

|

|

|

|

|

|

|

LISZT, Franz (1811–1883). Die Glocken des Strassburger Münsters. Gedicht von H. W. Longfellow für Bariton-Solo, Chor und Orchester. Leipzig, Schuberth, Verl.-Nr. 5292 [1875]. 34 S. Klavierauszug, klein-quarto. Ungeheftetes Exemplar.

€ 60,--

Raabe Nr. 482. – Erstausgabe.

|

|

|

|

|

|

|

MALIPIERO, Gian Francesco (1882–1973). Concerto per Violino e Orchestra. Riduzione per Violino e Pianoforte. Vorzugsausgabe auf Büttenpapier, noch ohne Verlagsangaben [vermutlich noch 1932 erschie-nen]. Stimmen, großfolio: Vl. (8 S.), Klav. (24 S.). Notenmaterial in zwei gleiche Umschlagbll. einliegend, auf dem zweiten mit der autographen Widmung A Carlo Freund con ammirazione G. Francesco Mali-piero. Venezia 15. XII 1942 XXI [doppelte Datierung, bei der die zweite Zahl das Jahr des faschistischen Kalenders bezeichnet]. Ungehefte-tes Exemplar, Violinstimme noch unaufgeschnitten. Am Rand unbedeuten-de Lagerungsspuren, sonst bestens erhalten.

€ 260,--

Die gedruckte Widmung gilt Elizabeth Sprague Coolidge (1864–1953), der berühmten amerikanischen Mäzenin, auf deren Initiative zahlreiche Werke der klassischen Moderne (u. a. von B. Bartók, A. Schönberg und I. Strawinsky) entstanden sind. Das vorliegende Exemplar hingegen ist dem Geiger K. Freund (1904–1955) gewidmet, der zahlreiche zeitgenös-sische Werke ur- bzw. in Deutschland erstaufgeführt hat. Im Explizit der Klavierstimme ist gedruckt als Datum des Kompositionsendes Asolo, 10 marzo MCMXXXII angegeben. – Malipiero gehört zu den modernen Komponisten, die – verglichen mit ihren deutschen Kollegen – im faschis-tischen Italien verhältnismäßig frei schaffen konnten und als Angehörige eines verbündeten Landes sogar im ‚Dritten Reich’ aufgeführt wurden. Moser würdigte ihn in seinem Lexikon 1943 als den „führenden musika-lischen Vertreter des italienischen Neobarock, der [...] zunehmend vom spätromantisch-klassizistischen zum freitonalen Stil sich gelockert“ habe. BSB-Musik weist die gleiche Ausgabe für 1933 bei Eulenburg in Leipzig nach; Partitur und Orchesterstimmen wurden jedoch erst 1939 bei Zerboni (Mailand) veröffentlicht.

|

|

|

|

|

|

|

Mit zwei Heine-Vertonungen

MENDELSOHN BARTHOLDY, Felix (1809–1847). Sechs Gesän-ge mit Begleitung des Pianoforte [...] Op. 19. Leipzig, Breitkopf & Härtel, Pl.-Nr. 5281 [1833]. 13 S. in Stich, querfolio. Bis auf einige schwache Flecken auf dem letzten Blatt hervorragend erhaltenes Exemplar (am Bund mit einem Marmorpapierstreifen zusammengehalten).

€ 245,--

Hoboken Bd. 10, Nr. 146. – Erstausgabe, frühester Abzug mit der Preisauszeichnung 16 Gr., die nach 1841 von den gleichen Platten, jetzt aber mit der neuen Währung 20 Ngr. nochmals herauskam. Da mit der gleichen Opuszahl bereits im Vorjahr Sechs Lieder ohne Worte erschie-nen waren, hat man diese Liedausgabe nachträglich als op. 19A bezeich-net. – Unter den beiden Heine-Vertonungen befindet sich als Nr. 5, Gruß („Leise zieht durch mein Gemüt“), eines der berühmtesten Lieder Men-delssohns.

|

|

|

|

|

|

|

Der Schwägerin gewidmet

MENDELSSOHN BARTHOLDY, Felix. Sechs Gesänge mit Beglei-tung des Pianoforte componirt und Fräulein Julie Jeanrenaud zuge-eignet [...] Op. 34. Leipzig, Breitkopf & Härtel, Pl.-Nr. 5783 [nach 1841]. 15 S. in Stich, querfolio. Hervorragend erhalten (am Falz mit Mar-morpapierstreifen zusammengehalten). Rechter Rand etwas knappe be-schnitten (Notenteil davon nicht berührt, jedoch unbedeutende Beein-trächtigung am opulenten Zierrahmen der Titelseite).

€ 120,--

Titelauflage mit neuer Preisauzeichnung: 25 Ngr. (Erstabzug 1837: 20 Gr.); schöner Ziehrrahmen der Titelseite (reiches Blatt- und Astwerk) nicht eingefärbt (der spätere Abzug zeigt sich gelegentlich auch in feinen Haarrissen). – Neben zwei Heine-Vertonungen (Auf Flügeln des Gesan-ges und Reiselied) ist mit Suleika („Ach, um deine feuchten Schwingen“) ein Lied nach einem Gedicht aus Goethes West-östlichem Divan enthalten, das hier natürlich auch unter dessen Namen firmiert; erst viel später ist geklärt worden, dass der Text (wie noch einige andere der Sammlung) von Marianne von Willemer stammt. – Mendelssohn lernte seine spätere Frau Cécile Jeanrenaud im Mai 1836 und heiratete sie 28. März 1837; die vorliegenden Lieder sind deren Schwester Julie gewidmet.

|

|

|

|

|

|

|

MENDELSSOHN BARTHOLDY, Felix. Wenn ich auf dem Lager liege, in Nacht gehüllt. N° 2. Volkslied. Berlin, Schlesinger, Pl.-Nr. 2091 (2) [1838]. 6 S. in Stich (mit lithographierter Titelseite), folio. Unter dem Originalimpressum ein gedrucktes Etikett: Münster in der Instru-menten- und Musikhandlung von M. Kneer. Unbedeutend gebräunt, Ti-telseite schwach fleckig; insgesamt aber gutes Exemplar.

€ 120,--

Hoboken 10. Bd, Nr. 330 (hier auch Abbildung). – Zuerst im Album. Neue Original-Compositionen veröffentlicht, hier vorliegend die Erst-ausgabe des Einzeldrucks.

|

|

|

|

|

|

|

MOZART, Wolfgang Amadeus (1756-1791). Ouverture de l’Opéra Die Zauberflöte à Grand Orchestre… Berlin / Amsterdam, J. J. Hummel, Pl.-Nr. 841 [angezeigt Berliner Nachrichten 3. 5. 1794]. Vollständiger Stimmsatz, Viol.-I-Stimme mit schönem Titelrahmen. Leichte Altersspuren und Ränder.

€ 900,--

RISM M 4806 (nur 3 vollständige Exemplare). Zweite Stimmen-Ausga-be der Zauberflöten-Ouvertüre, nur wenige Wochen nach der André-Ausgabe (RISM M 4804) erschienen. Während diese relativ häufig ist (RISM verzeichnet 10 Exemplare), ist die hier vorliegende Hummel-Aus-gabe äußerst selten.

|

|

|

|

|

|

|

Nissens ungestillter Wissensdrang

[Mozart, W. A.] NISSEN, Georg Nikolaus (1761–1826). Eigenhän-dige Mitteilung o. U., undatiert [wohl um 1825], an Friedrich Rochlitz. 1 S., quer 16° (10×15,5cm, 1 Bl.). Tinte schwach durchscheinend, doch insgesamt bestens erhalten.

€ 450,--

Nissen ist als zweiter Ehemann von Mozarts Witwe und der umfassenden, auf authentischem Material beruhenden Biographie über den rasch legen-där gewordenen Komponisten in die Musikgeschichte eingegangen. Das Buch ist allerdings erst 1828 von der erneut verwitweten Constanze her-ausgegeben worden. – Vielleicht einem Brief oder einer anderen Sendung an F. Rochlitz (1769–1862) beigelegte Notiz, in der Nissen um den Arti-kel Ein guter Rath Mozart’s bittet (erschienen in Rochlitz’ 1824/25 ver-öffentlichter Artikelsammlung Für Freunde der Tonkunst, 2. Bd., S. 281ff.). Sodann erinnert Nissen noch an einen eigenen, bisher nicht identi-fizierbaren Artikel: „Darf ich bitten, meiner in Ansehung des bewußten Artikels der Cäcilia eingedenk zu seyn, und Conrad [?] zu treiben? Wär es Ihnen nicht möglich, in Betreff erwähnten Artikels, selbst, die Partitur Mozarts nachzusehen?“ Außerdem hatte er kürzlich noch ein wichtiges Nachschlagewerk von Rochlitz erhalten: „Vielen Dank für die 6 Bände von Gerber! Dieses sind nun die lezten Bücher, die ich Ihnen verdanke.“ Autographe Nissens sind außerordentlich selten!

|

|

|

|

|

|

|

PATTI, Adelina (1843–1919). Undatiertes Billett (jedenfalls nach 1899) an einen unbekannten Adressaten (auf eine eigene Visitenkarte notiert). Bestens erhalten.

€ 165,--

Auf der gedruckten Visitenkarte nennt die Sängerin sich „Baronesse Rolf Cederström, née Adelina Patti“ und notierte darauf handschriftlich „Avec mille remerciements pour félicitations“.

Die Patti debütierte im Alter von 16 Jahren mit sensationellem Erfolg in der Titelrolle von Donizettis Lucia di Lammermoor (New York) und entwickelte sich bald zu einer der berühmtesten Sängerin ihrer Zeit. Da-neben erfüllte sie durch zahlreiche Skandale das gängige Vorurteil vom un-vermeidlich unmoralischen Lebenswandel einer Sängerin. 1868 heiratete sie den Marquis Henri de Caux (Vortänzer am Hofe Kaiser Napoleons III. von Frankreich), ließ sich aber 1885 scheiden – „nicht ohne die in solchen Fällen ziemlich unvermeidlichen unerquicklichen Skandalosa“, wie schon 1877 bei Mendel-Reissmann in prophetischer Gewissheit vorher-gesagt wurde. Im Folgejahr fand die Hochzeit mit dem Sänger Ernest Nicolini statt, mit dem sie seit längerer Zeit eine Liebesbeziehung hatte, und noch in dessen Todesjahr ging sie die Ehe mit einem 23jährigen Masseur und schwedischen Baron ein.

|

|

|

|

|

|

|

Ein ungewöhnlich früher Verleger-Brief

PFITZNER, Hans (1869–1949). Eigenh. Brief m. U., undatiert (wohl um 1893), an einen nicht genannten Adressaten (Lieber Albert), bei dem es sich aber mit Sicherheit um den Koblenzer Verleger Albert Metzger han-delt. 2 S., 8vo (22,5×14cm, Doppelbl.). Etwas gebräunt; Brieffaltung).

€ 450,--

In seiner fast verletzend knappen Art erkundigt sich Pfitzner zunächst nach einem „Blatt (beschrieben) gelbes Notenpapier“, das er vermutlich in einem Klavierauszug habe liegen lassen. „Dann erwarte ich sehnlichst: 1.) noch 5 Freiexemplare [vielleicht der Lieder, op. 2], 2.) Klavieraus-zug (abgeschrieben) [unklar], 3.) Scherzo [für Orchester, WoO]. Das Instrumentiren geht mit Riesenschritten vorwärts.“ Die Bemerkung zur schnell vorangehenden Orchestrierung bezieht sich wohl auf das Scherzo, worauf ein Strich hin unter dem Wort „Klavierauszug“ deutet; damit dürfte wohl auch die anschließende Bemerkung zusammenhängen: „Wenn das Werk diese Saison noch herauskommt, bin ich fein her-aus.“ – Neben den Liedern op. 2 ist das genannte Scherzo im Jahre 1893 bei Albert Metzger in Koblenz erschienen – allerdings in einer sehr kleinen Auflage –, und demnach müsste der Brief in dieser Zeit geschrie-ben worden sein. Auf das op. 2 dürfte sich auch die nächste Bemerkung beziehen: „Dann schreibe mir bitte, ob Du nach Frankfurt & andern Städten meine Lieder verschicken wirst.“ – Die Verbindung zu Metz-ger hielt jedoch nicht lange: Der Verlag machte weniger später Konkurs.

|

|

|

|

|

|

Seitenanfang |

|

|

|

|

|

|

REGER, Max (1873–1916). Eigenh. Postkarte m. U., München, 18. März 1902 (Poststempel), an Richard Braungart in München. Sehr gut er-halten.

€ 380,--

Von dem heute kaum mehr bekannten Dichter Braungart, mit dem der Komponist auf dem Du stand, hat Reger insgesamt neun Gedichte vertont. Hier teilt er dem Schriftsteller mit, dass dieser in der aktuellen Woche nicht mehr kommen solle, „da meine Damen nächsten Feitag eingela-den sind u. ich Freitag u. Sonnabend nachmittags Stunde zu geben habe“; stattdessen schlägt er „nächsten Montag vor. Bitte sei so gut mich zu benachrichtigen, wann Du kommst. Am Donnerstag komme ich von Frankfurt zurück“.

|

|

|

|

|

|

|

REICHARDT, Johann Friedrich (1752–1814). Schillers lyrische Ge-dichte in Musik gesetzt und Ihrer Königlichen Hoheit, der Prinzessin Wilhelmine von Preussen, gebohrnen Prinzessin von Hessen-Hom-burg zugeeignet. Leipzig, Breitkopf & Härtel, Verl.-Nr. 1452 [1810]. 2 Bll. (Titel, Inhalt), 66 S. in Typendruck, querfolio. Zeitgenössischer HLdr-bd. mit schwarz gemasertem Papierbezug. Berieben und bestoßen. No-tenteil etwas stockfleckig, aber hervorragendes Druckbild.

€480,--

RISM R 838; Günther (Schiller-Vertonungen) Band I, S. 151 ff. – Der Band enthält 30 Vertonungen von 26 Gedichten (und auch Textausschnit-te aus Schauspielen). Die Stücke belegen eindrücklich, das Reichardt um 1800 einer der profiliertesten Komponisten gewesen ist. Seine Werke harren immer noch einer „Wiederentdeckung“. Es entbehrt allerdings nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet Reichardt (neben Franz Schu-bert) die meisten Schiller-Vertonungen komponiert hat, denn das Verhält-nis der beiden ist von Anfang an sehr schlecht gewesen. Schon nach ihrer ersten persönlichen Begegnung (Weimar, 1789) berichtete Schiller über Reichardt: „Einen impertinentern Menschen findet man schwerlich.“ Län-gere Zeit mied er den Komponisten, doch für den ersten Musen-Alma-nach stellte der Verleger 1795 ungefragt eine Verbindung her, und Schil-ler musste mit Reichardt zusammen arbeiten. Mehrmals wünschte dieser zu Schillers Ärger Änderungen am Versmaß, damit sich die Gedichte besser vertonen ließen. Der Hintergrund für einen publizistischen Angriff des Komponisten gegen Goethe und Schiller Ende 1795 ist nie geklärt worden, doch nahmen die beiden Dichter den Fehdehandschuh auf und bekämpften nun ihrerseits Reichardt im nächsten Musen-Almanach mit ihren Xenien, einer Sammlung von teils ironischen, teils sarkastischen und zuweilen auch wirklich giftigen Distichen. Damit war an eine weitere Zu-sammenarbeit nicht mehr zu denken, Reichardt schimpfte auf „Schillers nichtswürdiges und niedriges Betragen“, für das er nur „herzliche Veracht-ung“ hege, zumal „dessen schriftstellerische Talente und Anstrengungen keineswegs auf derselben Stufe mit jenem echten Genie stehen, welches auch selbst dann, wenn es sich durch Unsittlichkeit befleckt, noch An-sprüche an Ehrfurcht behält“. 1804 rezensierte Reichardt den neuesten Gedichtband Schillers, dessen Inhalt er nahezu vollständig verriss und dann zu dem Ergebnis kam: „Ich behaupte, Schiller habe im eigentlich lyrischen Fache nie etwas Vollendetes geleistet.“ Erst fünf Jahre nach des-sen Tod begrub Reichardt das Kriegsbeil und veröffentlichte den vorlie-genden Band, in dem auch Vertonungen von Gedichten enthalten sind, deren „aesthetischen Unwert“ ihm früher so klar war. Die posthume Ver-beugung vor Schiller wurde im nächsten Jahr mit einem zweiten Heft fortgesetzt, in dem noch 19 weitere Schiller-Vertonungen enthalten sind.

|

|

|

|

|

|

|

Amalie Joachim organisiert einen Konzertauftritt

zusammen mit ihrem Mann Joseph

REINECKE, Carl (1824–1910). Eigenh. Brief m. U., Leipzig, 13. De-zember 1866, an die (namentlich nicht genannte Sängerin Amalie Joachim (Hochverehrte Frau). 2 S., 16° (18×11,5cm, 1 Bl.). Zwei Brieffaltungen; bestens erhalten.

€ 180,--

Die Identifizierung der Adressatin ergibt sich aus dem Inhalt des Briefes, der ein vorausgegangenes Schreiben beantwortet, in dem diese für einen Auftritt ihres Mannes in Leipzig ein Violinkonzert von Viotti vorgeschla-gen hatte. Reinecke, der seit 1860 das Gewandhausorchester leitete, rät jedoch von diesem Stück ab, „da daselbe von einer jungen Dame, die am 17. Jan. spielt, bereits gewählt worden ist; es ist Fräulein Fran-ziska Friese, welcher nicht eine solche Auswahl zu Gebote steht wie Ihrem Gatten und die wohl in große Verlegenheit gerathen würde, wenn wir ihr das Concert v. Viotti nicht reservirten“. Stattdessen schlägt Reinecke ein Violinkonzert von Louis Spohr vor und weist so-gleich darauf hin, dass diejenigen von Mendelssohn bzw. Beethoven aus verschiedenen Gründen ebenfalls ungeeignet seien. Der nächste Satz lässt darauf schließen, dass seine Ansprechpartnerin (mutmaßlich als Sängerin) bei dem geplanten Konzert auch mitwirken würde: „Von den Sachen, die Sie vorschlagen, haben wir uns erlaubt, die Cantate v. Bach u. Marcello zu wählen.“ Sie solle dazu die Orchesterstimmen mitbringen – „für die Glöckchen, resp. Metallstäbe würde ich Sorge tragen“ (Mar-cellos Psalm-Vertonungen waren damals in einer sehr aparten Bearbeitung mit Orchesterbegleitung von Peter Lindpaintner verbreitet, auf die sich der Hinweis beziehen dürfte). – Die berühmte Sängerin Amalie Joachim, geb. Schneeweiß (1839–1899) war seit 1863 mit Joseph Joachim verheiratet, was ein Ende ihrer Opernauftritte bedeutete – im Konzertsaal sang sie jedoch weiterhin. Da ihr Mann damals viel auf Konzertreisen war, ist da-von auszugehen, dass sie für ihn den ‚Terminkalender’ führte, zumal sie in künstlerischen Dingen äußerst erfahren war.

|

|

|

|

|

|

|

ROUSSEAU, Jean Jacques (1712–1778). Dictionnaire de Musique. Paris, Veuve Duchesne, 1768. XII S. (Titel, Préface), 549 (recte 557) S., 13 Falttafeln, 4to. Beriebener und bestoßener Ldrbd. mit Goldprägung und marmoriertem Schnitt. Buchblock bestens, Tafeln mit leichten Knit-terfalten.

€ 980,--

Hirsch I, 521; Gregory-Bartlett I, S. 237; RISM B VI, S. 720. – Erst-ausgabe der Quartausgabe des berühmten Musiklexikons, das in der Folgezeit unzählige Mal (auch in Übersetzung) neu aufgelegt wurde (vgl. die stattliche Liste in RISM). Rousseau begründete im Préface die Not-wendigkeit dieses Nachschlagewerks: « La Musique est, de tous les beaux Arts, celui dont le Vocabulaire est le plus étendu & pour le-quel un Dictionnaire est, par conséquent, le plus utile. » Die rund 900 Einträge beschränken sich auf die Erklärung von Fachbegriffen – Per-sonen sind ausgespart. Das Werk gilt als erstes modernes Musiklexikon und besitzt bis heute (nicht zuletzt als Informationsquelle zur historischen Aufführungspraxis) seine Gültigkeit. In den betreffenden Beiträgen wird auf die Notenbeispiele und Graphiken verwiesen, die als Anhang einge-bunden sind.

|

|

|

|

|

|

|

[Schubert, Franz (1797–1828)] – KREISSLE VON HELLBORN, Heinrich (1822–1869). Franz Schubert. Wien, Gerold, 1865. Fronti-spiz (Porträt Schuberts a. d. Jahr 1821 von Kupelwieser m. faks. Unter-schrift des Komponisten), XII S. (Vorwort, Inhalt), 618 S., 8vo. Roter HLdrbd. m. Goldprägung a. d. Rücken, marmorierter Schnitt. Sehr gut erhalten.

€ 280,--

Erstausgabe. – Schon 1860 hatte Kreißle Eine biographische Skizze verfasst und veröffentlicht, mit der er „über den Rahmen von biogra-fischen Notizen und Aufsätzen“ hinausgehen wollte (so seine Erläuterun-gen im dortigen Vorwort). Zu dieser Zeit befasste sich Ferdinand Luib ebenfalls mit Recherchen zu einer umfassenden Schubert-Biographie, die aber nicht verwirklicht wurde; stattdessen erhielt Kreißle dessen Material, und die vorliegende Monographie fußt zu einem nicht geringen Maße auf diesen Vorarbeiten (was der Autor allerdings verschweigt). Sie gilt als erste umfassende Schubert-Biographie, in der zudem auch dessen Persönlichkeit, seine musikgeschichtiche Bedeutung und die Rezeption untersucht wird. Ergänzt wird dies durch ein Verzeichniß der im Stich erschienenen Lieder Schubert’s. Trotz mancher Kritik (etwa wegen der Vernachlässigung von Zumsteegs Einfluss oder wegen des zu langen Ab-schnitts über die Jugendjahre) hatte Kreißles Buch große Auswirkungen auf die Schubert-Rezeption, so dass man ihr sogar zubilligte, dass mit ihr der beinahe in Vergessenheit geratene Komponist wieder ins öffentliche Bewusstsein gedrungen sei.

|

|

|

|

|

|

|

SMETANA, Friedrich (1824–1884). Hubička. Der Kuss. Volksoper. Prag, Urbánek, Verl.-Nr. 24 [1880]. 1 Bl. (Titel), 181 S. Klavierauszug (mit tschechischer und deutscher Sprache), folio. Originaler olivgrüner Ge-webeband mit Gold- und farbiger Zierprägung. Buchdecke etwas bestos-en, an den Gelenken unbedeutend brüchig. Insgesamt sehr schönes Exem-plar mit der dekorativen Titellithographie: Blick in eine hübsch ausgestat-tete Bauernstube, wo Vendulka an einer Wiege sitzt und den Säugling (ihren Stiefsohn) schaukelt.

€ 260,--

Erstausgabe. – Smetana komponierte diese Oper zwischen Ende 1875 und Sommer 1876; die Uraufführung fand am 7. November 1876 in Prag (Interimtheater) statt. Wie bei seiner berühmtesten Oper, Die verkaufte Braut (1866), beruht auch Der Kuss auf einem volkstümlichen Stoff, was sich nicht zuletzt in der Musik niederschlägt. Außerdem lassen sich in der Handlung Parallelen finden: Beide Male steht am Beginn ein verliebtes Paar, dessen Heirat eigentlich schon vereinbart ist, doch auch hier kann die Hochzeit erst nach Störungen und Missverständnissen gefeiert werden. Nach der Verkauften Braut, in der das komische Moment dominiert, ist die deutlich lyrischer angelegte Oper Der Kuss Smetanas zweitpopulärste Oper geworden.

|

|

|

|

|

|

|

Eine Postkarte mit Notenzitat

STRAUSS, Richard (1864–1949). Eigenh. Postkarte m. U., Sandown (Isle of Wright), 7. Juli 1903, an die Sängerin Ida Seelig in Kissingen (Ho-tel Vier Jahreszeiten), mit zweitaktigem Notenzitat. Schwach gebräunt und kleine Reste zweier Klebestreifen am oberen Rand (Adressseite). Insgesamt aber sehr gut erhalten.

€ 1.200,--

Offenbar handelt es sich um die Antwort auf eine Anfrage, ob das Orchesterlied Notturno op. 44 Nr. 1 („Hoch hing der Mond“) auch mit Klavierbegleitung aufgeführt werden könne; in diesem Zusammenhang hat Ida Seelig noch bei einer Stelle (vermutlich aus Gründen des Stimmum-fangs) um einen Änderungsvorschlag gebeten. In der äußerst knappen Mitteilung von Strauss heißt es: „Sehr geehrte Frau! Notturno wird ohne Orchester nicht viel Wirkung machen; aufführbar ist’s aber immerhin. Ändern Sie doch“ [folgen 2 Takte der Vokalstimme].

|

|

|

|

|

|

|

[Theater u. Opernhäuser] – (DIDEROT-d’ALEMBERT). Théatres, Contenant trente-huit Planches à cause de sept doubles. (Aus: En-cyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers. Paris, Panckoucke (ca. 1770). 4 S. Text und 31 Tafeln (signiert A bis GG), folio und imperialfolio (gefaltet), sehr frisch; neuer marmor. HLnbd.

€ 650,--

Sehr eindrucksvolle Folge von Theaterplänen, Querschnitten und Aufris-sen, die einen tiefen Einblick in die Theaterkultur des 18. Jahrhunderts ge-ben. Die Stiche sind von Dumont gezeichnet und von Benard gestochen. Als Vorbilder dienten Theater zu Neapel (San Carlo), Turin, Rom (Ar-gentina), Parma, Montpellier, Metz und Paris. Die Abbildung zeigt den berühmten Querschnitt durch das Opernhaus zu Stuttgart.

|

|

|

|

|

|

|

[Wagner, R.] WAGENSEIL, Johann Christoph (1633–1708). De Sacri Rom. Imperii Libera Civitate Noribergensi Commentatio. Acce-dit, de Germaniæ Phonascorvm Von Der Meister=Singer / Origine, Præstantia, Vtilitate, et Institvtis, Sermone Vernacvlo Liber [Titel teilweise mit roten Lettern gedruckt]. Altdorf-Nürnberg, Kohles, 1697. Frontispiz des Verfassers, 576 S. in Buchdruck, mit 7 Bll. Musik in Ty-pendruck u. einem Gedicht; quarto. Zeitgenöss. Pergamentbd. mit Rückenschild (Goldprägung). Sehr gut erhalten.

€ 1.400,--

Das ausdrucksvolle Porträt Wagenseils, das als Frontispiz das Buch schmückt (J. Sandrart Sculpsit A. 1690), bildet einen wirkungsvollen Auftakt. Den weitaus größten Teil des Bandes macht die Geschichte Nürnbergs aus (vorwiegend in Latein), in die mehrere Holzstiche auf separaten Blättern eingefügt sind; am beeindruckendsten ist der groß-formatige Stadtplan von Nürnberg, eine perspektivische Darstellung aus der Vogelschau, in der jedes Gebäude plastisch abgebildet ist; wegen Übergröße muss dieses Blatt mehrfach gefaltet werden (ca. 33×41cm).

Die Berühmteheit dieses Buches für die Musikgeschichte beruht auf dem Anhang (S. 433-576): Buch Von Der Meister=Singer Holdseligen Kunst. Anfang, Fortübung, Nutzbarkeiten, und Lehr=Sätzen. Nicht ohne Erstaunen liest man den ergänzenden, in der Wagner-Literatur nie zitierten Hinweis auf dem Zwischentitel: Es wird auch in der Vorrede Von vermuthlicher Herkunfft der Ziegeiner gehandelt. Hier (S. 435–450) versucht Wagenseil nachzuweisen: Ich sage, die allerersten Zie-geiner sind aus Teutschland gebürtige Juden gewesen. Sie seien, so Wagenseil, die Überlebenden der Judenverfolgungen während der Pest-epidemien des 14. Jh.s, da man die Juden des Brunnenvergiftens be-zichtigte. Wagenseils durch das ganze Traktat anhaltendes Interesse an den in Nürnberg zu seiner Zeit allgegenwärtigen, öfter vertriebenen und wieder zugelassenen Juden wird erst auf S. 493 verständlich. In Beant-wortung der Frage, wie die Meistersinger zu einer Kunst-„Gesetzgebung“ gelangten, die in ihrer Komplexität und Starrheit ihresgleichen nicht hat, behauptet Wagenseil, diese Gesetztesmanie, auch die Modalitäten der Niederschrift und Aufbewahrung, sei den Gebräuchen des jüdischen Kul-tus nachgebildet. So überrascht auch, dass die zehn von Wagenseil mit Musiknoten zitierten Lieder ausschließlich alttestamentliche Themen zum Inhalt haben. Gleichzeitig aber bemüht sich Wagenseil, die Meistersinger-Kunst über die Minnesinger und über Tacitus hinweg bis zu den Germanen und Kelten zurückzuführen.

Richard Wagner fand in diesem Buch die Inspiration zu einigen seiner be-wunderungswürdigen choralartigen Meistersinger-Themen, wobei ins-besondere der Lange Thon des Heinrich Mügling zum „König-David-Motiv“ führte. Anscheinend fand er nicht nur diese musikalischen Anre-gungen, sondern auch ideologische um die bei Wagenseil mitschwingende Juden/Germanen-Dichotomie, die Wagner sodann bis zur Obsession ver-folgt. Wagenseil scheint somit auch eines der wesentlichen Themen der Kunst-Debatte der Meistersinger vorbereitet zu haben: den Disput um „neue“, der Natur frei nachgebildete und um die veraltete, buchstaben-treue und ideenlose Kunst. Die Letztere wurde in ihrem karrikaturalen Zu-sammenhang mit der Beckmesser-Figur nicht erst seit Adorno, sondern bereits seit den frühen Meistersinger-Aufführungen in Wien und Berlin 1869-1870 mit Wagners Antisemitismus in Zusammenhang gebracht (neue deutsche versus gesetztestreu-unkreativ jüdische Kunst).

Wagenseils Buch, das sämtliche von Wagner verwendete Meistersinger-Namen als historische vorgibt, ließ den Komponisten auch nach der Ur-aufführung nicht los. Noch knapp vier Jahre danach berichtet Cosima un-ter dem 6. Januar 1873 in ihren Tagebüchern: Gestern abend las uns R.[ichard] im alten Wagenseil die Geschichte der Meistersinger-Kunst, merkwürdig, wie R. alles Wesentliche für sein Werk aufgenommen, das Seltsamste ausgelassen, nur das Charakteristische benutzt.

|

|

|

|

|

|

|

WAGNER, Richard (1813-1883). Gesammelte Schriften und Dich-tungen von Richard Wagner. [1. bis 10. Band]. Leipzig, Fritzsch. Bd. I: 1871/1880; Bd. II: 1871; Bd. III-VI: 1872; Bd. VII-IX: 1873; Bd. X: 1883. 10 Lnbde., reicher Prägung, gr.-8vo; mit 6 Tafeln. XII, 363 S. u. je 2 Bll., 359, 394, 418, 352, 395, 394, 415, 412, 497 S.

€ 390,--

Sehr attraktives Exemplar der Originalausgabe, wie bei vollständigen Ex-emplare stets in gemischter Auflage: 1. Bd. in 2., alle übrigen Bände in frü-hester Auflage. Da Band I bei Erscheinen von Band X, bald darauf auch Bd. VII vergriffen waren, gibt es keine komplette Exemplare in uniformer Originalbindung mit durchweg frühesten Abzügen der Einzelbände.

|

|

|

|

|

|

|

WAGNER, R. Die Feen. Romantische Oper in drei Akten. Mann-heim, K. F. Heckel [1888]. Libretto 52 S. 8vo, OUmschlag (fleckig).

€ 125,--

Klein S. 9; WWV 32, IV b (S. 115). Erste Ausgabe des Librettos. – Nach der Aufführung auf der Königl. Hofbühne München veranlasste Ausgabe. Erstausgabe der in München eingerichteten Fassung, die gegen-über der (im gleichen Jahr erschienenen) kompletten Fassung aufführungs-praktische Kürzungen aufweist (Uraufführung: 29. 6. 1888).

|

|

|

|

|

|

|

WAGNER, R. Parsifal. Ein Bühnenweihfestspiel. Mainz, Schott, 1879. 62 S. 8vo., OBrosch., angehängt: XV S. Verlagswerbung.

€ 180,--

Erste Ausgabe des Librettos. Entspricht WWV (Nr. 111) der Ausgabe: Text Xa.

|

|

|

|

|

|

Bestell-Nr.

A 09/041

|

Wagner, R. – WOLZOGEN, H. v. (Hrsg.) Bayreuther Blätter. Mo-natszeitschrift des Bayreuther Patronatvereines. Unter Mitwirkung Richard Wagner’s redigirt von H. v. Wolzogen. Zweiter (- Dritter) Jahrgang 1879 (-1880). Verlag des Patronat-Vereins. 2 Bll., 372 S.; 2 Bll., 360 S., 4to, Olnbde.

€ 270,--

Zwei der wichtigsten Jahrgänge der Bayreuther Blätter, da hier die fol-genden sieben Schriften Richard Wagners in Erstausgabe vorliegen: 1.) Wollen wir hoffen? - 2.) Über das Dichten und Komponiren. - 3.) Über das Opern-Dichten und Komponiren im Besonderen. - 4.) Of-fenes Schreiben an Herrn Ernst von Weber, Verfasser der Schrift: „Die Folterkam-mern der Wissenschaft“. - 5.) Über die Anwendung der Musik auf das Drama. - 6.) Religion und Kunst. - 7.) „Was nützt diese Erkenntnis?“ Ein Nachtrag zu Religion und Kunst. - Die erste und die zwei letzten Schriften zusammen bilden die bekannten „Regene-rationsschriften“, unter denen besonders die letzte wegen ihrer antisemi-tischen Ausfälle berüchtigt ist. - Die übrigen Beiträge (B. Förster, C. F. Glasenapp, H. Porges, J. Rubinstein, L. Schemann, E. H. v. Stein, H. v. Wolzogen) sind in diesen frühen Jahrgängen noch oft musikalischen, li-terarischen und historischen Fragen gewidmet; die politisch-ideologischen Artikel, die später die künstlerischen Problemkreise weitgehend zurück-drängen, nehmen in diesen frühen Jahrgängen bereits größeren Raum ein (B. Förster, H. v. Wolzogen).

|

|

|

|

|

|

Bestell-Nr.

A 09/042

|

WAGNER, Siegfried (1869–1930). Concertstück für Flöte und Klei-nes Orchester. Bayreuth, Giessel, Verl.-Nr. S. 10 W., 1913. 39 S. Parti-tur, großfolio. Ungeheftet. Äußeres Doppelbl. ausgebessert; kleinere Randschäden (Notenteil nicht betroffen) u. kleiner dunkler Fleck am unteren Rand.

€ 100,--

Erstausgabe. – Siegfried Wagner ist heute allenfalls noch als Komponist von Märchenopern bekannt, die im Zentrum seines Schaffens stehen; sei-ne Instrumentalmusik ist indessen fast völlig vergessen. Dabei steht am Be-ginn seiner öffentlichen Wirkung sogar eine sinfonischen Dichtung, Sehn-sucht, die 1895 in London uraufgeführt worden war. Nicht zuletzt die res-triktive Haltung seiner Witwe Winifred, die nach dem Tod Siegfrieds bis in die 1980er Jahre nahezu sämtliche Aufführungen seiner Werke untersagte, sorgte dafür, dass bis auf die lexikographische Erinnerung an die Bühnen-werke alle Erinnerungen an die übrigen Kompositionen verblassten. – Im Conzertstück für Flöte verarbeitete der Komponist Musik aus der zur gleichen Zeit entstandenen Oper Der Friedensengel und aus dem 13 Jah-re zuvor komponierten Herzog Wildfang. Die Uraufführung des Konzert-stücks fand am 3. Februar 1914 in Hamburg statt. Peter P. Pachl ver-merkt in seiner großen Monographie über den Komponisten, dass das Werk dem Neffen Gilbert Graf Gravina gewidmet sei (im vorliegenden Druck allerdings nicht vermerkt), der auch bei der Uraufführung den Solo-Part übernommen hatte. Nach 1930 gingen alle Veröffentlichungen des Giessel-Verlags an Max Brockhaus.

|

|

|

|

|

|

Bestell-Nr.

A 09/043

|

WIECK, Friedrich (1785-1873). Clavier und Gesang. Didaktisches und Polemisches. Leipzig, Whistling, 1853. VI, 133 S., quarto, leicht stockfleckig; schön geprägter Lnbd. d. Z. (unbedeutend schadhaft). Sonst ausgezeichneter Erhaltungszustand.

€ 275,--

Mit diesem Buch, in dem Friedrich Wieck erstmals seine Erfahrungen als Klavierpädagoge zusammenfasst, erreichte der Autor weite Beachtung. A. Kullak (Ästhetik des Klavierspiels, 1905) bezeichnete Wiecks Schrift als „Compositum von Kritischem, Polemischem, Satirischem, Novellistischem in Prosa und dramatischer Form“ (an einigen Stellen sind kleine Szenen mit mehreren Mitwirkenden eingefügt); der Verfasser sei zwar „von bren-nender Liebe zur rechten Kunst erfüllt“, doch müsse man „dessen eigent-liche methodische, übrigens sehr vernünftigen Anweisungen freilich mehr zwischen den Zeilen lesen“. Clara Schumanns Vater, der sich mit ihr und Robert wegen der Eheschließung entzweit hatte, zeigt sich hier als originel-ler Pädagoge (aus der Praxis wissen wir von seinen diesbezüglichen Schattenseiten): Es sei „kein gelehrtes, und systematisch wohlgeordnetes“ Buch, warnt er selbst zu Beginn des Vorwortes; hier heißt es am Schluss: „Belehre die Willigen, warne die Fehlenden, dränge die Bösen und strafe die Sünder!“ – Es handelt sich nicht nur um ein ‚doppeltes’ Lehrwerk für den Spieler bzw. den Sänger; Wieck erteilt auch Ratschläge, wie man Opern komponieren müsse. Wenn er gegen die „Zukunftsoper“ wettert, hat er freilich Rchard Wagner im Visier. Vielfach wird der Musikalltag um 1850 zwar karikierend dargestellt, doch kann man ohne Weiteres Pro-vokation von berechtigter Kritik unterscheiden.

|

|

|

|

|

|

Bestell-Nr.

A 09/044

|

Wolf, E. F. (1735-1792) – SCHLICHTEGROLL, Friedrich. Nekro-log auf das Jahr 1792. Enthaltend Nachrichte von dem Leben merk-würdiger in diesem Jahre verstorbenen Personen. [...] Dritter Jahr-gang. Zweyter Band. Gotha, Perthes, 1794. 2 Bll. (Titel, Inhalt), 392 S., 1 Bl. (Chronologisches Verzeichniss über beide Bände des Nekrologs für 1792), 12°. Zeitgenöss. Pappbd. m. hs. Rückenschild; Rotschnitt. An den Kanten leicht bestoßen, Buchblock in Bestzustand.

€ 240,--

Musikgeschichtlich ist der Beitrag über den herzoglichen Kapellmeister Ernst Friedrich Wolf aus Weimar besonders interessant. Er war 1761 nach Weimar gekommen, wo er verschiedene musikalische Ämter beklei-dete (u. a. Konzertmeister in der Hofkapelle, Nachfolger J. C. Voglers als dortiger Organist und Hofkomponist); er unterrichtete auch als Musik-meister die kunstsinnige Herzogin Anna Amalia und war seit 1772 hier Hofkapellmeister. Schlichtegroll ergänzte seinen Artikel mit einem Werk-verzeichnis, in dem er noch die Musikalien von Kompositionen nachwei-sen konnte, die inzwischen (wohl spätestens durch den Weimarer Thea-terbrand) nicht mehr existieren. – Darüber hinaus enthält das Bändchen noch den Nekrolog für den Dichter Jakob Michael Reinhold Lenz, nach dessen Schauspielen mehrer Opern-Libretti verfasst worden sind (darun-ter Bernd Alois Zimmermanns Die Soldaten).

|

|

|

|

|

|

Bestell-Nr.

A 09/045

|

WOLF, Hugo (1860–1903). Christnacht. Ein Hymnus von Graf Aug. von Platen für Orchester, Soli und gemischten Chor [...] English Words by John Bernhoff. Berlin, Bote & Bock, Verl.-Nr. 17152 [ca. 1912]. 26 S. Klavierauszug von F. Foll, folio. Ausgabe mit neuem Um-schlag (Broschur in HLn.-Manier). Noten bestens erhalten.

€ 85,--

Nach einem nicht beendeten Versuch (Die Stunden verrauschen, 1877) war Christnacht Wolfs erstes Chorwerk mit Orchesterbegleitung, das er fertiggestellt hat; allerdings benötigte er dazu ungefähr zweieinhalb Jahre (Dezember 1886 bis Frühjahr 1889). Die Uraufführung fand am 9. April 1891 in Mannheim statt, doch blieb das Stück zu Lebzeiten unveröffent-licht. Erst 1903 brachte Lauterbach & Kuhn eine von M. Reger und F. Foll revidierte Ausgabe heraus, die seit 1909 bei Bote & Bock erschien (unser Exemplar enthält eine urheberrechtliche Bestimmung vom Novem-ber 1912). – Die sehr schön gestaltete Titelseite (bezeichnet mit RM: kniender Mann mit Reif aus zwei Zweigen, worin der Titel einbeschrieben ist) wurde auch für manche Kammermusikwerke Regers verwendet.

|

|

|

|

|

|

|

Seitenanfang |

|

|

|

Bestellformular Abkürzungen

|

|

|

© 1999-2009 by Dr. Ulrich Drüner, D-70188 Stuttgart

Internetseiten: © by Raphael & Annie-Laure Drüner, Januar 2009 |

|

|